示差熱分析(DTA)の原理と応用

概要

示 差熱分析(DTA)は、試料と基準物質の温度を一定のプログラムに従って変化させながら、その試料と基準物質との温度差を温度の関数として測定する方法で す。温度変化に伴い、試料が転移や反応を起こした場合、基準物質との温度差が変化するため、これを検出します。DTA信号からは試料の転移温度、反応温 度、及び転移や反応が吸熱現象か発熱現象かの情報が得られます。融解、ガラス転移、結晶化、気化、昇華、結晶転移等の相転移、脱水、分解、酸化、硬化等の 反応現象を捉えることができます。本編では、DTA分析の概要、原理、手法、応用例を解説致します。

1. はじめに

示差熱分析( differential thermal analysis : DTA)とは、[試料及び基準物質の温度を一定のプログラムによって変化させながら、その試料と基準物質との温度差を温度の関数として測定する方法] (JIS K 0129 "熱分析通則")と定義されている。示差熱分析で検出するのは試料の温度(正確には基準物質との温度差)であり、転移、融解、反応等の吸発熱を伴う現象が 測定対象となる。種々の材料は、温度に応じてその機能や性質、形態を変化させるため、その温度特性を把握することは重要である。研究開発から、製造工程の 検討・最適化、製品の品質管理まで、示差熱分析の測定対象は非常に広く、高分子材料、有機材料、金属、セラミックなど我々の身の周りにある様々な材料に対 して、その特性を調べるために用いられている。

2. 示差熱分析(DTA)の原理

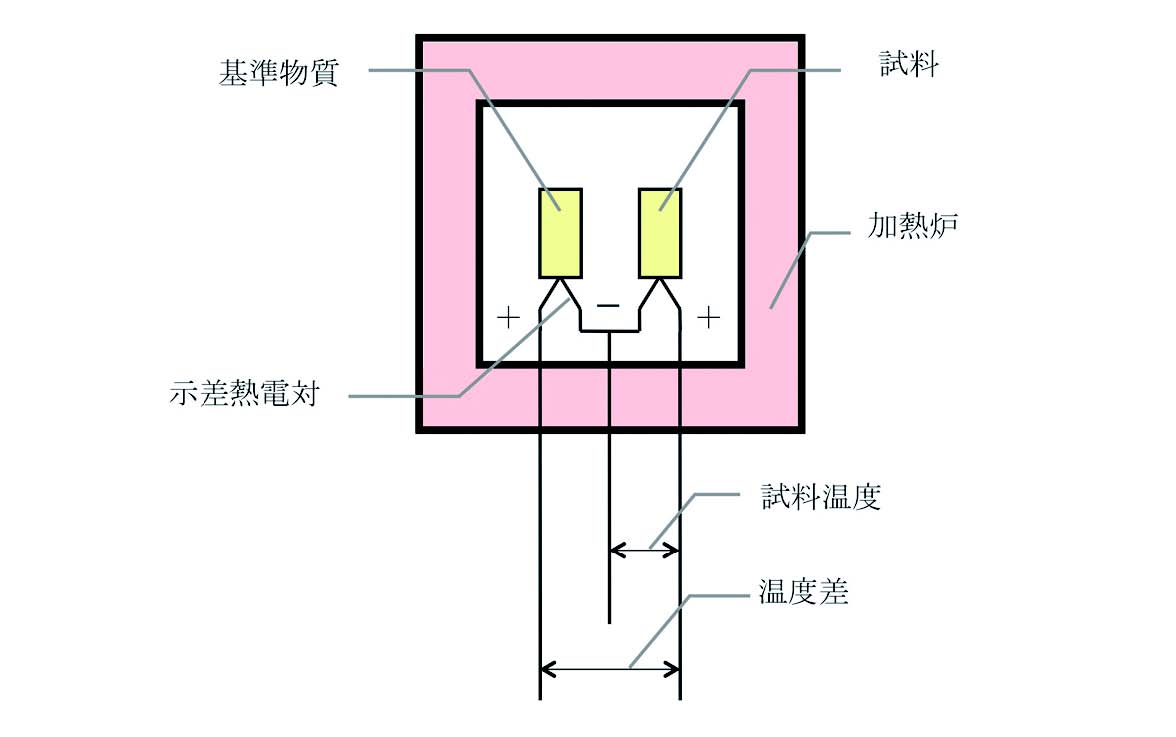

試料の温度を変化させると、融解、ガラス転移、結晶化といった転移現象や、分解、酸化、硬化といった反応が起こり、このとき試料には吸発熱などの熱変化が 生じる。DTAでは、加熱炉内に置かれた試料と基準物質の温度をそれぞれ計測し、両者の温度差から試料側に生じた上述の熱物性変化を捉える。DTAの装置 構成を図 1に示す。 試料と基準物質を加熱炉内の対称位置に配置し、ヒーターによって加熱炉の温度をプログラムに従って変化させ、試料側と基準物質側に設置した熱 電対でそれぞれの温度を計測する。

図1 DTAの装置構成

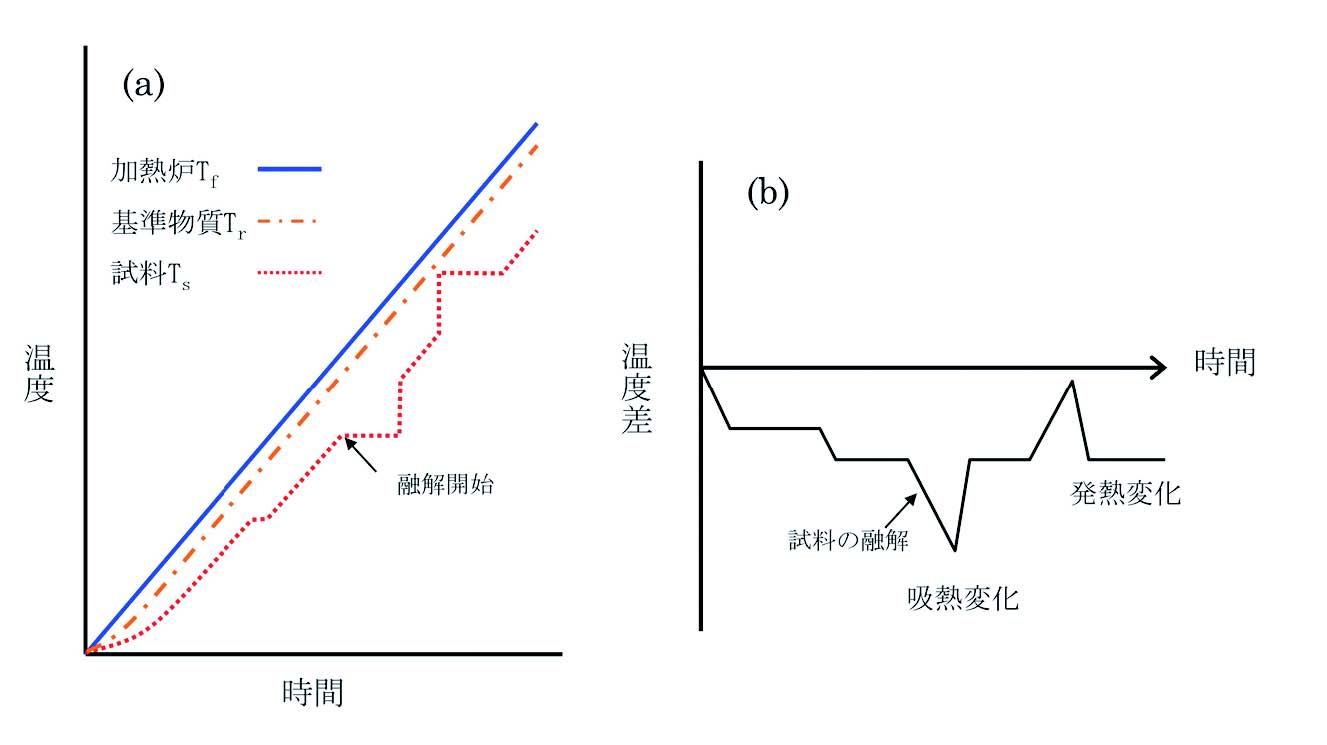

図2 DTAにおける温度と温度差の時間変化

図2(a)は、加熱炉の温度 T f を時間 tに対して直線的に上げたときの基準物質の温度 T rと 試料の温度 T sを 描いたものである。ここで基準物質としては、測定温度範囲で熱的に変化のない物質(通常はα -アルミナなど)が用いられる。加熱炉の昇温が始まると、試料、基準物質ともそれぞれの熱容量により、加熱炉の温度より少し遅れながら温度上昇を開始し、 やがて加熱炉の温度に追従して昇温するようになる。図2(a)では、基準物質側よりも試料側の熱容量が大きいことを想定したため、試料温度の方が立ち上が りの時間遅れが大きくなっている。例えば試料に融解が生じたとすると、図2(a)に示したように融解中は試料の温度が停滞し、融解が終了すると急速に元の 温度上昇曲線に戻る。図2(b)は試料と基準物質との温度差(ΔT = T s-T r)を時間tに対し て 描いたものである。Δ Tは温度上昇が定常状態ではほぼ一定の値となり(これはベースラインと呼ばれる)、試料が融解する点では吸熱ピークを示す。このΔ Tの変化を記録したものが DTA曲線となる。DTAでは「示差」の言葉が示すとおり、試料と基準物質の温度差を測定することで、試料の熱物性変化を感度良く捉えている。

現在市販されている装置では熱重量測定(TG)との同時測定が行える示差熱‐熱重量同時測定(TG-DTA)装置が広く普及している。TG-DTA装置では、試料の吸発熱と質量変化を同時に測定できる利点があり、より詳細な熱特性の解析を行うことができる。

3. 示差熱分析(DTA)の応用例

DTAの応用例として、広く普及している TGDTAによる測定事例を紹介する。

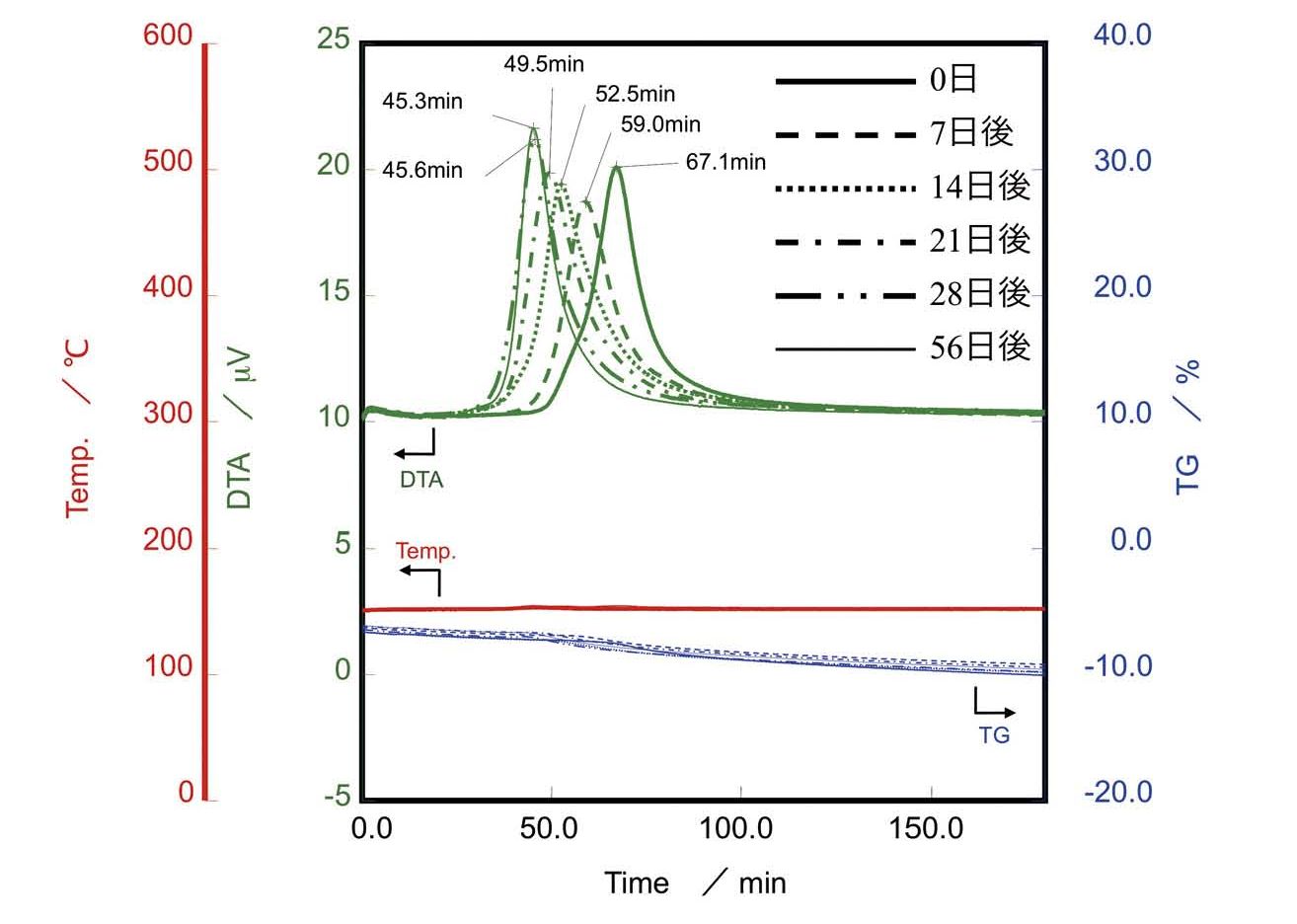

<油脂および加工食品の酸化性評価 >

食品に含まれる油脂類は、酸化劣化を起こしやすく、これによって、香りや色、味に変化を与えるだけでなく、有害な成分に変化することもあるため、食品衛生 法などで規格基準が設けられている。図3は大豆製品の粉砕物について TG-DTAで酸化誘導時間測定を行った結果である。

図3 大豆製品粉砕物の TG-DTA測定結果

試料は前もって食品用ミルで粉砕し、室温にて一定期間保管したのちに採取し測定に用いた。測定は室温から 150 ℃まで窒素雰囲気中にて 10 ℃/minで昇温したのち、150 ℃等温状態で酸素雰囲気に切り替えている。いずれも酸素雰囲気導入開始からしばらくしたのち、油脂の酸化による発熱ピーク が観測されているが、保管日数の経過とともにピークトップの時間が早くなっていることが読み取れる。これは,保管日数の経過により油脂の安定性が損なわ れ、より酸化しやすい状態に変化していくためと考えられる。このように、DTAを用いて食品中の油脂の酸化性を評価することが可能である。

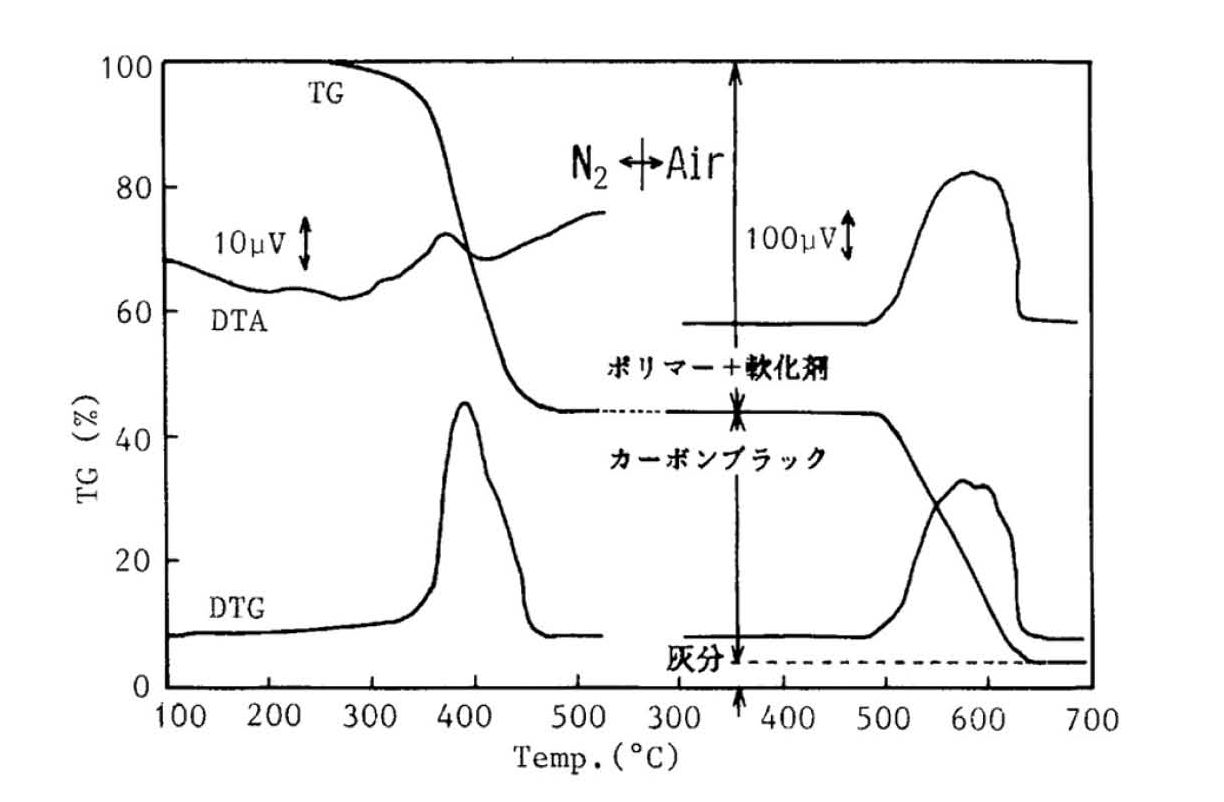

<ゴム材料の TG-DTA測定 >

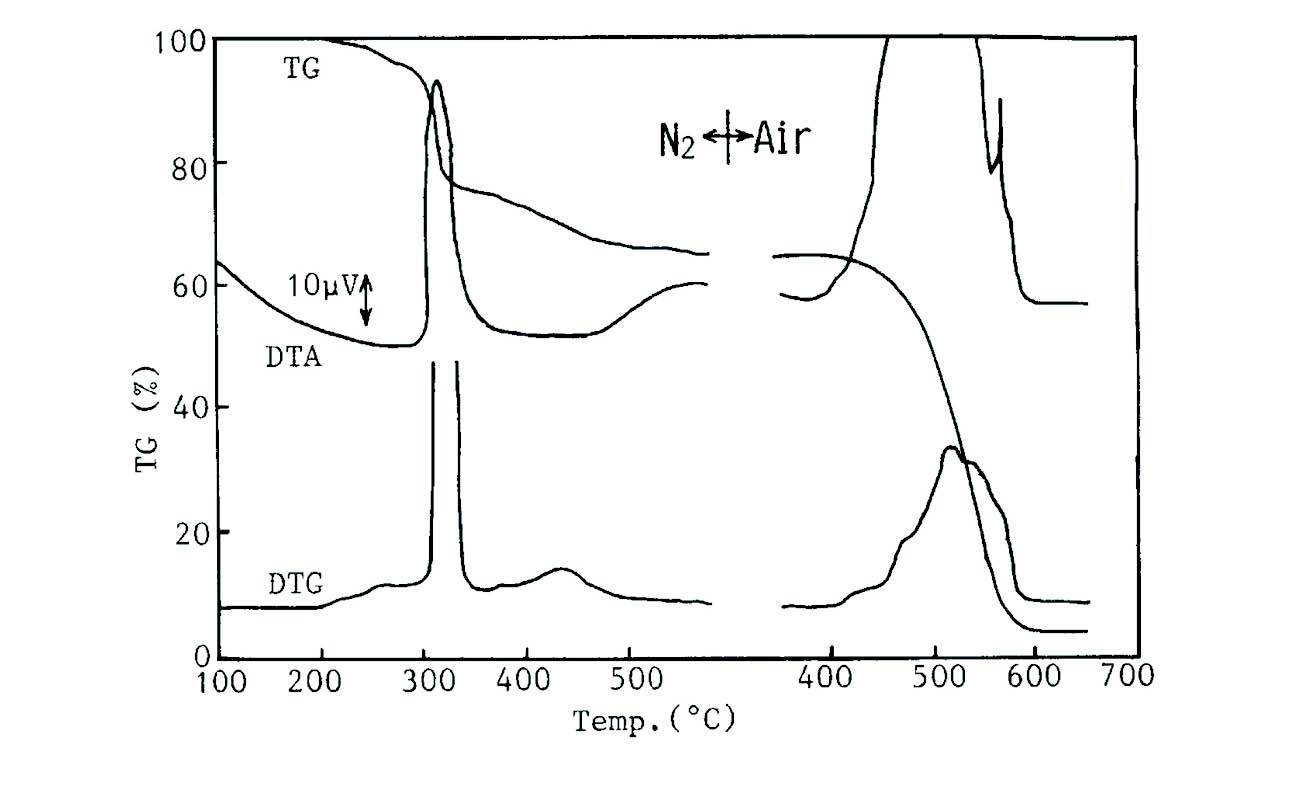

我々の身の周りで様々な製品に利用されているゴム材料は、天然ゴム(NR)や各種の合成ゴムといった種類の違い、また加えられる添加剤の種類や量によって 異なる特性を持つ。TG-DTAでゴム材料を測定することにより、その種類や添加剤の違い、また耐熱性などの特性を評価することができる。図4に天然ゴム (NR)の TG-DTA測定結果を示す。

図4 NRのTG-DTA測定結果

図5 CRの TG-DTA測定結果

測定は室温から 550 ℃まで窒素雰囲気中にて昇温したのち、一旦 300 ℃まで降温し、雰囲気を空気に切り換えて再び 700 ℃まで昇温した。窒素雰囲気中 550 ℃までの昇温では、ゴム中のポリマー成分と軟化剤の熱分解により TGに約 56 %の重量減少が認められる。また、空気雰囲気中 300 ℃から 700 ℃までの昇温では約 40 %の重量減少が認められ、このとき 500~630 ℃にかけて DTAに大きな発熱ピークが現れている。これは、ゴム中に増強剤として添加されているカーボンブラックが酸化分解したものと考えられる。図5はクロロプレ ンゴム(CR)の TG-DTA測定した結果で、NRの測定と同様に窒素中で昇温した後、雰囲気を空気に切り換えて再び昇温したものである。窒素雰囲気中 550℃までの昇温では、NRと同様に重量減少が見られるが、CRではこの途中 300~330 ℃付近で DTAに発熱反応を伴っていることが確認できる。これは CR中に含まれる塩素の脱塩素反応に伴うものと考えられる。その後 NRの場合と同様に、成分の熱分解および空気雰囲気中ではカーボンブラックの酸化分解が観測された。このように、DTAを組み合わせることにより、TGで 観測された質量変化が発熱または吸熱を伴う変化であるかが判断でき、吸熱を伴う場合は熱分解、発熱を伴う場合は酸化分解というように、変化の内容を理解す る上で重要な情報を得る事ができる。

4. おわりに

DTAは、比較的簡便に取り扱え、広い温度範囲にわたって試料の特性を把握することが可能であるため様々な分野で基本的な測定法として用いられている。原 理や構造がシンプルなことから、TG-DTAのように他の測定手法と組み合わせてより詳細な解析に役立てることも可能である。

【参考文献】

1) 岩佐真行「示差走査熱量計(DSC)の原理と応用」JAIMA Season Vol.128(2012), p.7-9

2) 西山佳利/葛西佑一/市村裕 「油脂および加工食品の酸化性評価」 熱測定討論会講演要旨集日本熱測定学会(2008) p.162

3) 株式会社日立ハイテクサイエンス「ゴムのTG/DTA測定」Application Brief TA No.10, (1981)

山田健太郎

((株)日立ハイテクサイエンス)

2013年4月25日 公開