バイオプラスチックと機器分析

1. はじめに

20世紀に生み出された合成プラスチックは、軽くて・丈夫で・安価な材料として、さまざまな形に成形加工され、大量に生産され、我々の生活の中で欠かせないものとなっている。しかし、石油等の化石資源の枯渇、焼却時に発生する二酸化炭素による地球温暖化、環境中で分解されないために環境破壊や生態系への影響などが、世界的な解決すべき課題として取り上げられている。中でも近年になり、海洋マイクロプラスチック問題がクローズアップされ、世界レベルで早急に対策を検討しなければならない最重要課題として認識されている。これらの問題を解決する新素材として注目されているのが、バイオプラスチックである。バイオプラスチックという言葉は、再生可能な植物バイオマスを原料として製造される「バイオマスプラスチック(Biomass-based Plastics)」と環境中の微生物によって水と二酸化炭素にまで完全に分解される「生分解性プラスチック(Biodegradable Plastics)」の総称として使われている。再生可能なバイオマス資源を原料に社会的に有用なプラスチックを持続的につくることにより枯渇性の化石資源の使用縮減に貢献するバイオマスプラスチック(入口原料の有意性)と、微生物により分解するという機能の特長から主に廃棄時の環境負荷低減が期待される生分解性プラスチック(出口機能を志向)、まったく異なるコンセプトのもとで開発が進められている。

バイオプラスチックもプラスチックという材料であるからして、使用されている間は通常の合成プラスチックと同様の性能・機能を有する必要があり、そのための分子構造解析、物性評価・機能評価に関わる機器分析手法は、合成プラスチックと同様なものである。本稿では、バイオプラスチック特有の性質や機能の評価に必要とされる機器分析手法に焦点を絞って紹介したい。

2. バイオマスプラスチックのバイオベース度測定

バイオマスプラスチックは、原料として再生可能な有機資源由来の物質を含み、化学的または生物学的に合成することにより得られる高分子材料である。すなわち、樹脂原料に関する分類であり、その物性・機能は問題ではない。生分解するバイオマスプラスチックもあれば、非生分解性のバイオマスプラスチックもあるわけである。

バイオマスプラスチックの研究開発の方向性は、 ①既存のプラスチック材料のバイオマス原料化と ②バイオマス資源を用いた新たなプラスチック材料の創製の二つに大別できる。原料として利用されるバイオマス資源は、トウモロコシやサトウキビなどから取り出されるデンプンを中心として研究開発が進められてきたが、新規なバイオマスプラスチックの開発に伴い、その原料の種類は多岐に拡がりを見せている。

バイオマスプラスチックの開発に伴い、プラスチック材料中にどれだけのバイオマス原料が使用されているかという、バイオベース度を正確に把握し、消費者にわかるように表示することが重要となってきた。バイオマス原料と石油原料の区別は、同じ有機化合物に変換してしまうと、その物理化学的な性質はまったく同じであり、判別をすることは不可能である。その典型例がバイオポリエチレンであろう。糖発酵により得られるバイオエタノールを化学的に脱水するとバイオエチレンが得られる。このバイオマス由来エチレンモノマーを重合すると、化学構造も基本物性も石油原料由来のポリエチレンとまったく同じポリマーが得られる。ただし、それらに含まれる炭素の同位体存在比が少し異なることを利用して、バイオマス原料と石油原料の炭素比率を測定することができる。

太陽や宇宙から飛来する放射線により、大気圏上層部で大気に含まれる窒素が放射化され、放射性炭素14 に変換される。放射性炭素14 が酸素と結びつき二酸化炭素に変換され、大気中にはごく微量の放射性炭素14 を含む二酸化炭素が存在している。この二酸化炭素が植物の光合成により有機物であるバイオマスに変換される。一方、石油等の化石資源の原料もバイオマスであるため、もともとは放射性炭素14 が含まれていたが、放射性炭素14 の半減期が5730 年であるため、地中に埋蔵されている間に全量崩壊して失われる。したがって、バイオマス原料には放射性炭素14 が含まれていて、石油原料には含まれていない。100% バイオマス原料由来のプラスチックには、炭素12 の1兆個に1個の割合で放射性炭素14 が含まれていることになる。この違いを利用することにより、製品・部材中の放射性炭素14を測定し、バイオマス由来炭素の割合を計算することができる。これは、炭素年代測定法を応用した方法である。このごく微量に存在する放射性炭素14 の測定には、サンプルに含まれる炭素を濃縮して液体シンチレーションカウンタ(LSC)で測定する方法や炭素の同位体の質量で直接分離して計測する加速器質量分析装置(AMS)が分析機器として用いられている。いずれの分析機器を用いる場合も、測定に供するサンプルの前処理が必要とされる。LSC を用いる場合、前処理として、サンプルを燃焼あるいは酸化により二酸化炭素に変換し、発生した二酸化炭素をLSC 用の溶媒に吸収させ、放射性炭素14 をカウントする。二酸化炭素の溶媒への吸収量には限界があるため、二酸化炭素をさらにアセチレンを経てベンゼンにまで転換し、ベンゼンを液体として溶媒に混合させLSC にて放射性炭素14 数をカウントする場合もある。AMS を用いる場合、同様にサンプルを二酸化炭素に変換したのち、さらにグラファイトまで完全に還元し、このグラファイトをイオン化して放射性炭素14 の割合を計測する。二酸化炭素をLSC で測定する手法が最も簡便であるが、精度が低く、ベンゼンに変換するには煩雑な化学処理とある程度のサンプル量が必要となる。AMSを用いると微量のサンプルで精度が高い結果が得られるものの、AMS は大型で高価な装置であり、国内には十数台しかないという問題点もある。

このようにして放射性炭素14 の量から求められる製品中の全炭素に対するバイオマス由来炭素の割合を「バイオベース炭素含有率」と規定されているが、製品中におけるバイオマス由来炭素に直接結合している酸素や水素などの他元素を含めたバイオマス由来原料の質量含有割合を「バイオベース質量含有率」、また、製品中のバイオマスプラスチックの質量含有割合を「バイオプラスチック度」とする複数のバイオベース度の計算方法がISO 国際標準として規定されており、どの算出方法を用いるかによって、バイオベース度の値が異なってくる。

3. 生分解性プラスチックの生分解度測定

生分解性プラスチックは、通常の使用状況では一般のプラスチックと同様に使用でき、使用後には、微生物の働きによって分解され、最終的には二酸化炭素と水にまで分解される、生分解性という機能を持ったプラスチックである。生分解性プラスチックは、その機能によって規定された材料であり、その原料となる化合物の由来に拠らない。すなわち、石油等の化石資源由来プラスチックの中にも生分解性を有する素材もある。

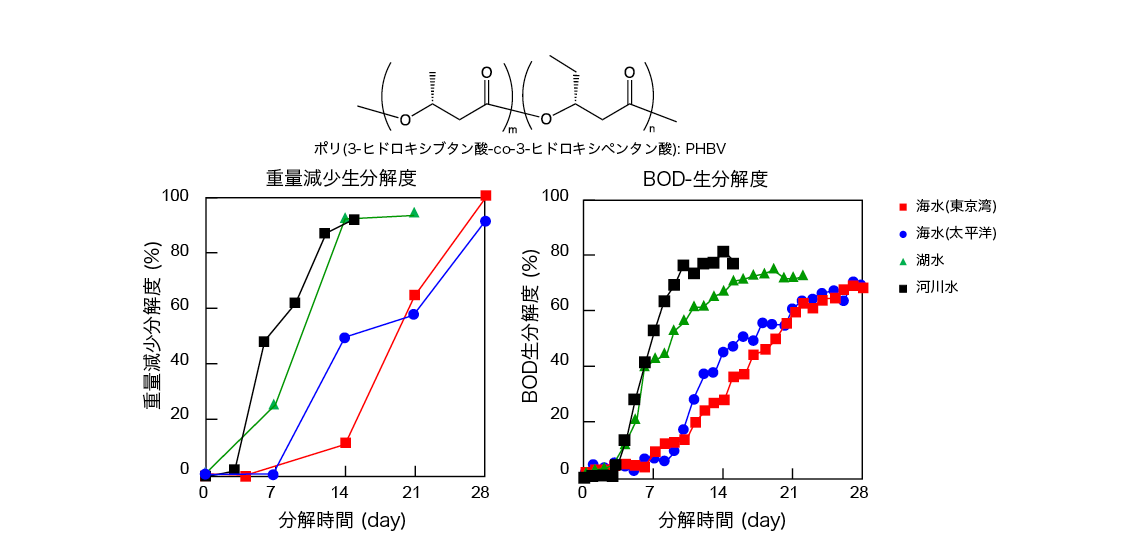

生分解とは、単にプラスチックがバラバラになることではなく、微生物の働きにより、分子レベルまで分解し、最終的には二酸化炭素と水となって自然界へと循環していく性質である。プラスチックの生分解度は、土壌、水系、コンポスト中、メタン発酵液中、海中を模擬した各条件下、所定の温度、期間で評価する、ISO 国際標準化試験法が規定されている。

好気的条件下では、その環境微生物の作用により、有機高分子を二酸化炭素、水および存在する他の元素の無機塩へ分解する過程において、消費される溶存酸素の量あるいは発生する二酸化炭素の量を、嫌気的条件下では、メタン、二酸化炭素、水および存在する他の元素の無機塩へ分解する過程において、発生するメタンと二酸化炭素(バイオガス)の量を計測することによって高分子の生分解の進行度を評価する。酸素の消費量(生物化学的酸素要求量BOD:Biochemical oxygendemand)を測定するには、密閉された試験容器内で、発生する二酸化炭素を吸収剤で吸収し、容器内の気体体積を一定に保つために要する供給酸素の量、あるいは、酸素の消費による体積変化や圧力変化を追跡する。二酸化炭素の発生量の測定には、外部からの二酸化炭素の混入を防止した試験容器内で、気体中の二酸化炭素濃度を直接的に測定するか、吸収剤に吸収させた後に吸収量を測定する手法が用いられる。バイオガスの発生量は、ガス収集バッグを備えた密閉系の試験容器内で、発生ガスによる体積変化と試験容器内の消化液中の溶存無機炭素量を測定することによって求められる。これらの測定には、ガス圧センサー、ガスクロマトグラフ、赤外分光計、全有機炭素測定装置などの分析機器が用いられている。また、生分解度は算出には、対象となる測定値の理論量を計測する必要がある。例えば、理論的酸素要求量とは、試験試料が完全に酸化されるために必要とされる分子式から計算される最大理論酸素要求量であり、試験試料の構成元素の組成から求められる。試験試料の構成元素組成の決定には、元素分析装置や分子構造解析装置などの分析機器が必要不可欠である。

生分解性プラスチックの生分解過程においては、微生物の増殖などによって、試験試料中の炭素の一部が新たなバイオマス物質へと変換されるため、完全に生分解されたとしても上記のような理論値の100%に到達しないことが多くある。そのため、各試験方法に基づいた生分解度が60%以上のものを生分解性プラスチックとして認証されている。

- 図1. バイオポリエステルPHBV の環境水中における生分解度試験

4. 生分解性プラスチックの分子設計指針に関わる分析機器

生分解性プラスチック材料の機能を生かすためには、その利用目的に応じて生分解速度を制御できることが望まれる。上述の通り、自然環境中における生分解性プラスチックの分解反応は、環境中の微生物の働きによるものである。微生物は、プラスチックのような高分子物質を直接、細胞内に取り込むことはできない。そのため、微生物は、高分子を加水分解等によって低分子量化合物へと分解するための酵素を菌体外に分泌し、この分解酵素の作用によって生成される低分子量化合物を体内に取り込み、細胞内の代謝経路において分解・資化する。したがって、高分子と分解酵素との反応を分子レベルで理解することがその鍵を握っているといえる。

微生物が生産するバイオポリエステル:ポリヒドロキシアルカン酸(PHA)は、植物資源を原料としてつくられ、環境中の微生物の作用により分解される、バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの両方の特徴を併せ持つ素材として、その高効率合成ならびに高性能化に関わる技術開発が進められてきた。また、数多くのPHA分解微生物が土壌や海水などから単離・同定され、これら微生物の分泌するPHA 分解酵素も数多く精製され、その構造と性質も調べられている。

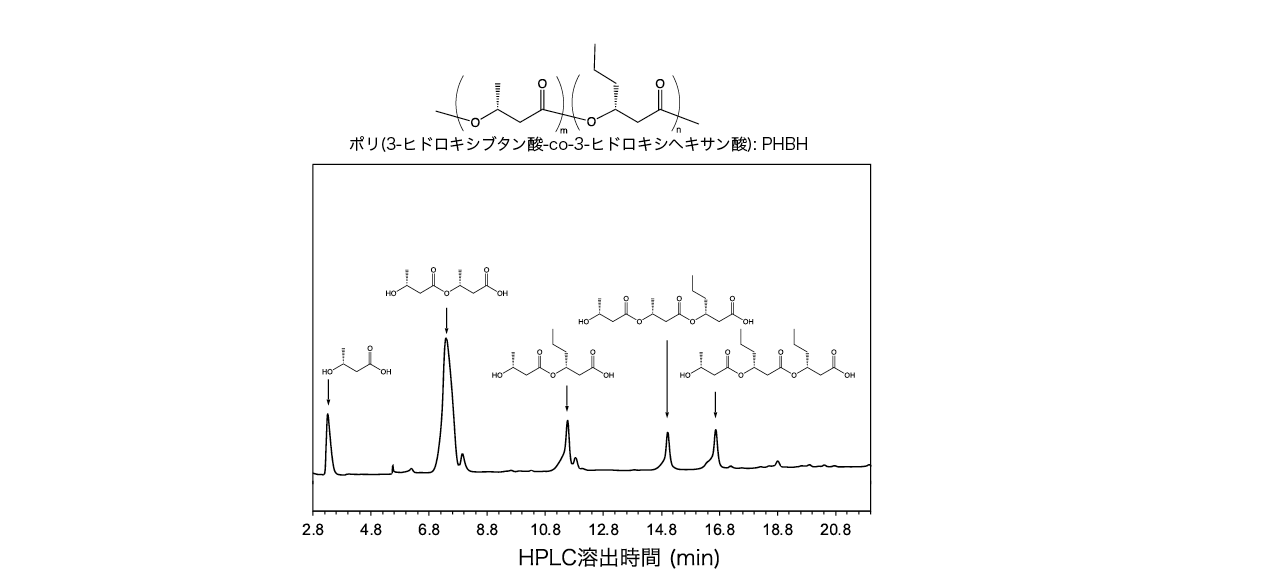

微生物ではなく酵素を用いて高分子の分解反応を行うと、反応溶液中に分解物が定量的に溶出し、その分解物を解析することにより、酵素が高分子のどのように切断しているかがわかる。PHA のようにヒドロキシカルボン酸からなる高分子であれば、エステル結合の加水分解により、分解生成物には水酸基末端に位置するモノマーユニットとカルボン酸末端に位置するモノマーユニットがそれぞれ特定できる。分子構造の異なるPHA の単独重合体や共重合体の酵素分解を行い、液体クロマトグラフを用いて反応溶液中の水溶性の分解生成物を重合度、モノマーユニットの組成比で分離し、それぞれを核磁気共鳴装置を用いて構造特定すると、分解酵素の基質特異性を判明できる。そのような分析の結果、PHA 分解酵素は、PHA 分子鎖中の1つのモノマーユニットを認識して加水分解するのではなく、複数の連続するモノマーユニットの構造を同時に認識して、一つのエステル結合を加水分解していることがわかってきた。また、酵素は連続する3つのモノマーユニットの主鎖および側鎖の分子構造を認識し、エステル結合の加水分解を行っていることが明らかになってきた。具体的には、エステル結合間の炭素原子数が2あるいは3のモノマーユニットと側鎖の炭素原子数が0から2のモノマーユニットが連結したエステル結合を選択して加水分解していることがわかった。このように、PHA の分解速度は、構成するモノマーユニットの分子構造とその連鎖構造によって制御されていることが明らかにされてきた。

- 図2 バイオポリエステルPHBH の酵素分解生成物のHPLC 溶出曲線

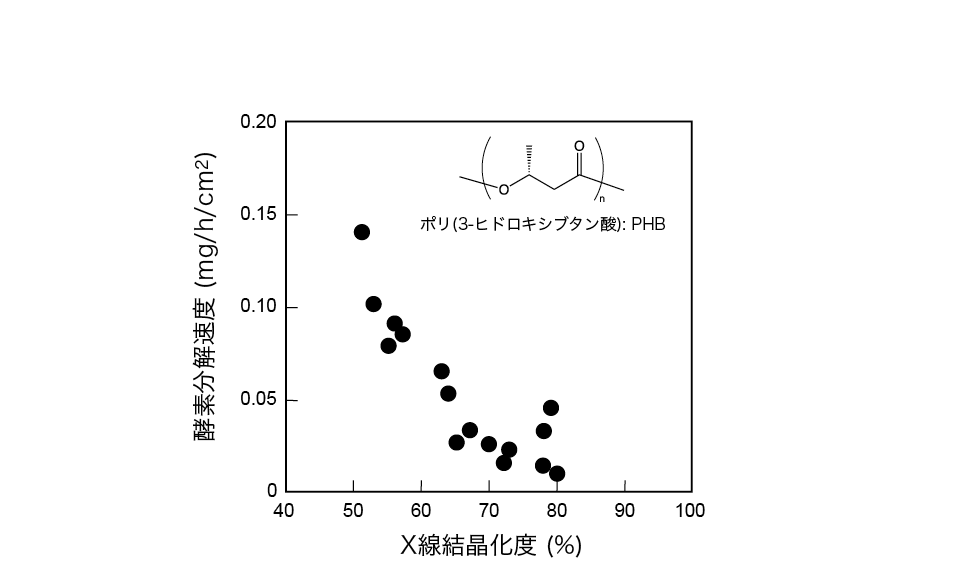

高分子材料の物性が、高分子物質の分子構造(一次構造)と固体構造(高次構造)との2つの因子によって規定されることはよく知られているが、PHA の分解反応においても、分子構造(一次構造)の効果以外にその固体構造(高次構造)の効果も存在することがわかっている。結晶性のPHA は、結晶化温度や時間などの成形条件を変えることによって、その高次構造(結晶化度、結晶サイズ、配向度など)が大きく変化する。これら高次構造の解析には、広角X 線回折装置や小角X 線散乱装置などの分析機器が利用される。これまでに、結晶化度の異なるPHA フィルムを調製し、PHA分解酵素による分解実験が実施され、分解速度がフィルムの結晶化度の増加とともに著しく低下することが示された。これは、酵素が非晶領域の分子鎖を優先的に加水分解するからである。非晶領域の加水分解は、結晶領域に比べて30 倍以上の速さで進行することもわかってきた。また、結晶領域の分解速度は、結晶の厚さの増加とともに急激に低下することも見出されている。このことから、PHA 材料の分解速度は、結晶化度(結晶の量)と結晶の厚さ(結晶の質)の両因子によって規定されているといえる。すなわち、材料の結晶化度および結晶サイズを調節することによって、同一素材においても材料の分解速度を制御できることがわかってきた。

- 図3. バイオポリエステルPHB の酵素分解速度に及ぼす結晶化度の効果

5. おわりに

バイオプラスチックもプラスチック材料である以上、用途に応じた性能・機能を発揮する必要がある。その性能・機能評価には、本稿では紹介しきれていないさまざまな分析手法・分析機器が利用されており、バイオプラスチックの研究開発を支えているといっても過言ではない。

バイオマスプラスチックと分解性プラスチックという、本来はまったく別のコンセプトで開発されてきたいずれのバイオプラスチックも、一定の管理された循環システムの中で利用されることによって、それぞれの特性が生かされ、環境配慮型のプラスチックとして社会に貢献できる。バイオプラスチックが環境に対してどの程度貢献しているのか定量的に示していくことも今後の課題である。これら課題に対しても、分析機器の進歩を大いに期待したい。