マテリアル・デジタルトランスフォーメーションを先導するのは日本分析機器工業会である ~分析機器企業へのエール~

1. はじめに

我が国の基幹産業であるマテリアル産業が国際競争で勝ち続けるために、今、何をすべきだろうか。その一つの方策が、マテリアル・デジタルトランスフォーメーション(マテリアルDX)のさらなる推進である1。 その中でも近年、機械学習およびロボット技術を活用した自動・自律実験システムが注目されている2, 3。 本システムは、膨大な実験データの収集・解析や、人間には困難な実験を可能とすることにより新たな発見を加速させる。そして、研究者が創造性をより発揮できる研究環境の構築に貢献するものである。

早期の実現が望まれるが、自動・自律実験システムの構築は化学・材料・鉄鋼等のマテリアル企業だけでは成し遂げられない。分析・計測機器、合成装置、すべての理化学機器のDXが先に起き、それが化学やマテリアル関連会社に波及する。したがって、マテリアルDXを先導するのは理化学機器企業と言える。

このマテリアルDXの大きな潮流の中で、我が国の分析機器業界は今、大飛躍のチャンスを迎えている。今こそ、世界に先駆けて行動を起こすべきである。もし世界の先頭に立てば、デジタル化、自動化・自律化に強い企業として、高いブランドイメージを築くことができる。そして、規格やデファクトスタンダードを握り、サイバー空間における競争でも先んじることができるだろう。さもなければ、日本の分析機器企業は単なるハードウェアサプライヤーに終わってしまい、価格競争に巻き込まれ、いずれ市場からの退場を余儀なくされると危惧している。

本稿では、自動・自律実験システムにおいて分析機器が果たしている役割を紹介し、分析機器企業がマテリアルDXを先導する利点や期待について論じる。マテリアルに関わる研究者の間では、「分析機器企業が自動化に対応してくれない」という苦情をよく耳にする。筆者の一人(一杉)も実際にそれを痛感し、もどかしい気分を抱いている。その背景には、分析機器企業がビジネス面での成功の道筋を描けていないと推察する。したがって、マテリアル企業・研究者と分析企業がwin-winになる方策を論じる。

2.自動・自律実験システムの最前線

2.1 自動・自律実験システムを支える分析機器

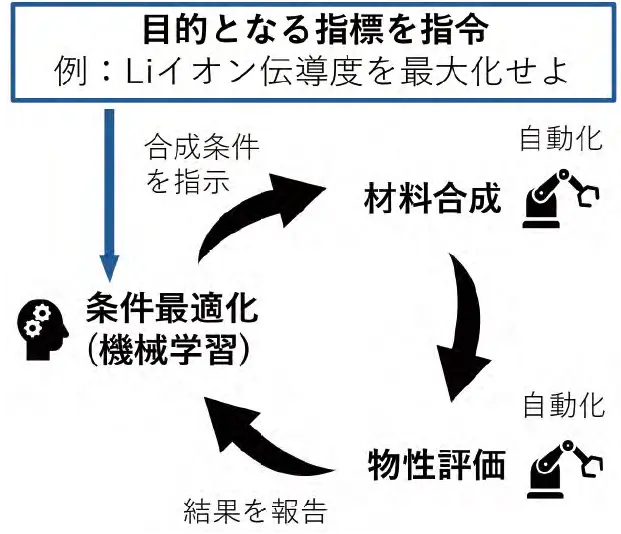

自動・自律実験システム(Self-drivingLaboratoryとも呼ばれる)とは、ロボットによる実験プロセスの完全自動化と、次に実行すべき実験条件を自ら推定・決定する機械学習を融合させたデータ駆動型研究装置である。このシステムに、ある物性値を最大化するよう指示を出すと、機械学習アルゴリズムが合成条件を指示してロボットが合成し、別のロボットが物性を測定してデータを取得する。取得したデータに基づき、機械学習が次の合成条件を決定し、人間の介在なしに試作と評価のサイクルが進む(図1)。これにより、研究者は繰り返しの実験から解放され、より創意工夫が必要な実験に取り組むことができるようになる。

自動・自律実験システムの大きな利点の1つが、ロボットによる24時間稼働と機械学習による効率的な探索により、実験のスループットが向上することである。実際に、1日当たりの実験回数を大幅に向上できたことが様々な研究グループから報告されている4, 5, 6。これにより、マテリアル開発において極めて重要な実験データを大量に収集して俯瞰できるようになる。また、実験プロトコルをロボットに実行させて再現性と反復性を高め、「実験データの質」を高めることができるのも大きな利点である。

分析機器はこの自動・自律実験システムの構成要素として極めて重要な役割を果たしている。高度な分析技術は、自動・自律実験システムによって合成した物質の特性評価に必須である。したがって、高度な分析技術を自動化・自律化し、自動・自律実験システムに組み込むことが非常に重要である。

分析機器分野における自動化・自律化の取り組みは歴史が長く、1960年代に遡る7。早くも1968年には、Ernstが核磁気共鳴分光計(NMR)の磁場の均質性を自律的に最適化する方法を発表している8。近年では、人間の介入なしに高度な分析をする技術が続々と発表されている。たとえば、走査型トンネル顕微鏡(STM)は、単一分子分解能を達成できるが、人間への依存度が高いという課題があった。Zhuらは、機械学習を活用した自律運用フレームワークを開発し、STMのデータ取得から解析までを自動化した9。また、Cederらのグループは、正確かつ繊細な手作業が求められていた電子顕微鏡用の粉末サンプル調製を、静電気分散を用いた新たな調製方法を採用して自動化した10。これら自動分析機器を組み込むことで、自動・自律実験システムの適用範囲はさらに拡張し、新材料の発見を加速できるだろう。

出典)東京大学 大学院 理学系研究科・理学部 Press Releases12

2.2 筆者らの取り組み

筆者らの研究グループは、機械学習とロボット技術を活用した自動・自律実験システム「dLab(デジタルラボラトリー)」を構築し、研究者が指定した物質を自動的・自律的に合成することに成功した11。

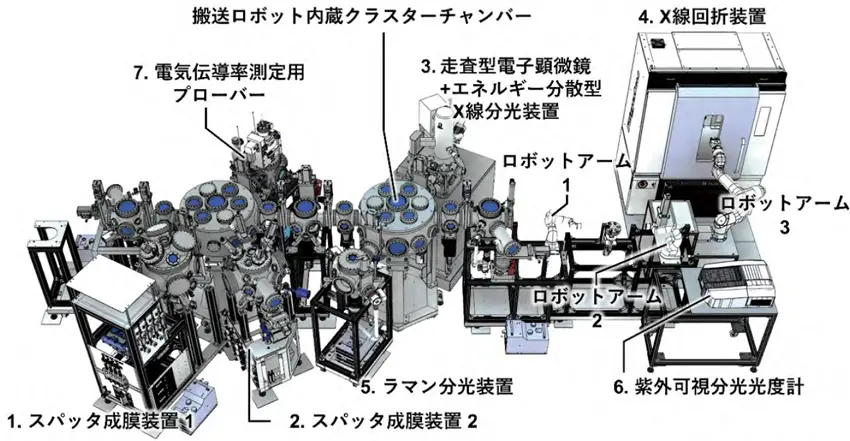

dLabでは、スパッタリング法による薄膜合成装置をはじめ、様々な実験機器がモジュール化され、ロボットアームによって物理的に相互接続されている(図2)。これにより、薄膜材料の合成、走査型電子顕微鏡(SEM)による表面微細構造観察、X線回折(XRD)による結晶構造解析、ラマンスペクトル測定、光透過率測定(UV-VIS)といった多岐にわたる物性評価まで、一連のプロセスを完全に自動化している。

dLabの構築にあたっては、理化学機器メーカー5社との連携により、各種実験機器を機能ごとに独立した「モジュール」として開発した。各モジュールは、筆者らが公開した物理フォーマットや接続プロトコルに準拠しているため、異なるメーカーのものであっても簡単に接続・利用できる(Plug and Play)ようになっている。また、各分析装置から取得されたデータは、共通データ形式(MaiML形式)で出力されるようにした。その結果、データをクラウド上にアップロードし、そのままデータ解析へ移行できるようになった。さらに、薄膜物質のXRDパターンを自動解析するワークフローを新たに開発し、電池材料として用いられるLiCoO2について、薄膜合成条件の自律的最適化を実証した。

また、自動・自律実験システムの普及には、これらの技術についてオープン・クローズ戦略を考えた上での仲間作りが重要である。世界における自動・自律実験システムの立ちち上がりを背景として、筆者らの研究グループは、日本ファインセラミックス協会(JFCA)と日本分析機器工業会(JAIMA)とともにデジタルラボラトリー研究会を立ち上げた13。研究会では最新技術動向の情報交換や討議、勉強会を開催しており、本稿執筆時点で民間企業50社以上が参加し、現在も加入企業が増加中である。さらに、そのメンバー企業8社と協働ラボを設置し、世界最先端のセラミックス材料自律実験システムの開発を目指している14。企業の若手研究者がこの場に集いデジタル化に取り組んでおり、人材育成の場ともなっている。本協働ラボにはロボット関連企業、情報システム企業、さらには分析計測機器メーカーが参画し、異分野の融合により全体システムの構築を進めている。

2.3 自動・自律実験の民主化

自動・自律実験システムを、誰でも利用できる状況(民主化)にすることが重要である。民主化のかたちとしては、「誰でも構築できること」も含まれる。誰でも利用できるという観点では、自動・自律実験システムを共用することが挙げられる。この動きはすでに始まっており、文部科学省が、人工知能(AI)を搭載した装置やロボットを利用し、実験や分析を24時間体制で進める共用の研究拠点の整備を進めると発表した15。自動・自律実験システムを遠隔で操作できるようにして、研究者が全国どこからでも実験できるようにすることも計画に織り込まれている。今後、研究者には自動・自律実験システムを使いこなし研究効率を高める能力が重要になる。

誰でも構築できるという観点では、個々の実験・分析機器が独立した「モジュール」として設計され、かつ、それらが共通のルール(標準規格)で繋がることが不可欠である。これまでの化学分析装置は、各機器が独自の通信規格やデータ出力フォーマットを持っており、高度なシステムインテグレーションの知識がなければ、自動・自律実験システムを組むことはできなかった。ユーザーが各種実験モジュールを自在に組み合わせて、Plug and Playで自動・自律実験システムを構築できるような環境整備が必須であり、世界と協調して標準化(装置接続法、試料ホルダや試料サイズ、通信プロトコル等)を進める必要がある。

そのためには理化学機器企業の協力が不可欠である。現在JAIMAが推進している、通信プロトコル(LADS16)や出力データフォーマット(MaiML17)の標準化に非常に期待している。日本が主導して世界と共に国際標準や規格を策定することにより、グローバル市場での理化学機器企業の競争力を大きく高めることができる。

3.分析機器業界への期待

マテリアルDXを先導するのは理化学機器企業であると先に述べた。現状では、企業や研究室が自動・自律実験システムを導入しようとしても、各種実験機器のモジュール化、データフォーマットの標準化、そして解析手法の自動化を各研究者が個別に進めなければならず、コスト面および知識面で高いハードルとなっている。このハードルの解消は、研究者にとって利益になるのみでなく、分析機器業界が「世界のマテリアルDX」において主導権を握るチャンスでもある。以下、研究者と分析機器メーカーがwin-winとなる関係について考察する。

DX時代に即した製品開発

- まずは一つ一つの装置を自動化し、誰でも使いやすいスタンドアローンの装置として利用者の裾野を広げることが重要である。 今後世界的に研究室の自動化が進むことは確実であり、モジュール化や標準化が進んでいない分析機器は新規導入の選択肢に挙がらなくなってしまうだろう。自動装置の利用者が増え、コストダウンが進めば、販売台数の増加が期待できる。その次のステップが、自動装置同士の接続であり、複数の自動装置が連携して動作するシステムの構築である。

- プロセス装置との融合という形で分析・計測装置の販売台数は増えると考えられる。研究者はなるべく多くのデータを取得したい。特に、物質合成プロセス中や装置の状態について精密にデータを取得し、最適化やメカニズム解明(プロセスインフォマティクス)を進めたい。したがって、プロセス最中のオペランド分析計測に価値がある。そこに市場拡大と収益力向上のチャンスがある。

- 人間フレンドリーからロボットフレンドリーにした設計が重要になる。人間が実験をしないと考えると、全く新しい実験が考えられる。新たな実験ワークフローの実現には、理化学機器企業の協力が必須である。人間の置き換えは単なるdigitization にすぎない。真のデジタル化は実験自体の変革であり、ワークフローの変革である。これが本当のdigital transformationである。これは全く新しい市場となる。

ビジネスモデルの転換

- 「良いインスパイアを与える環境」こそが研究者が望むものであり、それこそが分析・計測機器メーカーが提供する価値となる。装置売り切りではなく、「研究者を刺激する」ことに対して対価をもらう、というビジネスにもなる。それを世界に先駆けて展開するのである。

- 個別の機器を販売するのではなく、実験システムを構築・運用するビジネスで利益をあげる。例えば、サブスクリプションモデルの導入や、実験装置の状況を常に自社でモニタリングし、故障前に部品交換・修理するといった保守点検サービスが考えられる。

- さらに踏み込み、研究者の要望を聞き、実験システムやデータ処理システム全体を構築する「ラボシステムインテグレータ」としてのビジネスも極めて重要になってくるだろう。この役割を担うには、分析計測技術だけでなく、研究分野への深い知見(ドメイン知識)が不可欠である。分析計測機器企業がしっかりとドメイン知識を得ることにより、ラボシステムインテグレータになることが期待される。

- ラボシステムインテグレータ能力を持つ理化学機器企業は、世界中のラボ建設を担う。その際、日本発の理化学機器が多数使われ、産業基盤の強化につながるだろう。そして、そのインテグレータは、研究者よりも先にデータを収集できるので、理化学機器産業がマテリアルデータの覇権を握ることも可能となる。

4.おわりに

マテリアルDXという大きな変革の波の中で、分析機器メーカーが「主体的」に果たすべき役割は非常に大きい。「マテリアル関連企業の言うとおりにさえしておけば良い」と思っている理化学機器企業は、淘汰されていくだろう。「DXを先導して優位なポジションを築く」という意思なくして日本の理化学機器企業の発展はない。

理化学機器企業が強いと、我々の研究において小回りが効いて迅速に実験が進められる上、最先端の実験機器が常に使える。したがって、理化学機器企業の強さは我が国のマテリアル研究の強さに直結する。理化学機器企業の協力なくして研究で勝てる気がしない。今なら、デジタル化に強い理化学機器企業として、世界で確固たるブランドイメージを築き、ビジネスを拡大できるだろう。

筆者としては、世界のマテリアル開発をリードする研究開発環境を分析機器業界の皆様と共に作り上げていきたい。日本の分析機器企業がマテリアル研究のデジタル化を牽引し、世界中のラボシステムインテグレーションを担う。我々研究者は、デジタル化した研究室で、膨大な量のデータをもとに俯瞰的な視野を獲得し、新たな学理の構築や新物質の発見につなげる。その先に、イノベーションを創出し、我が国がマテリアル産業で勝ち続ける未来が拓かれると確信している。したがって、DXを先導するのは理化学機器企業である。デジタル化を積極的に推し進めることを切に願う。