発酵食品の伝統的製法から発展する微生物利用技術の歴史と展開

1.はじめに

日本は大変豊かな発酵食品の文化に恵まれており、食卓においても醤油、味噌、納豆、漬物などの発酵食品がなにげなく供され、日常的に摂取される。味噌汁の匂いが朝、寝床まで漂ってきて目を覚まし、食卓に誘われた記憶がある方もきっと 少なくないと思うが、その香りは麹菌や酵母、乳酸菌などの微生物達の協力のもとに生み出されたものである。味噌や醤油の芳しい香気は、きめ細かなプロセスで作られた米・豆・麦の麹に含まれる麹菌、仕込み後に生育した耐塩性乳酸菌や耐塩性酵母の代謝活動が組み合わさった結果放たれる、微生物活動の集大成といえる。味噌汁の匂いを芳しく感じる我々の鼻腔や食生活そのものに、微生物の代謝産物が自然に染み付いている。

2.伝統発酵食品の歴史における技術発展

2−1.清酒の例

伝統発酵食品にはさまざまな微生物が生育するが、食品の種類ごとに極めてうまく微生物制御を行う技術が確立されている。すなわち、特定の微生物が食品において優勢化し発酵プロセスが成功するよう、仕込み条件や発酵熟成条件が精密に調整されている。例えば、清酒は最初から大量の米を酵母に発酵させて一気に完成させるのではなく、うまく発酵を導くためにまず少量のスターター(種菌)となる「酒母」(または「酛」とも言う)を作製する。酒母中には大量の酵母が培養されており、そこに徐々に原料(米、米麹、水)を継ぎ足してスケールアップすることによって(多くは初添、仲添、留添の3回に分けて加える「三段仕込み」)、最終的に大量の醪を腐敗させることなく発酵を成功に導く。発酵の開始のために何よりも重要なのは、あらかじめ十分な糖化力(アミラーゼ活性)を備えさせた黄コウジカビAspergillus oryzae(麹菌)を繁殖させた良質の米麹である。「一麹、二酛、三造り」という言葉があるが、麹菌の米デンプン等の含有成分に対する消化力をうまく引き出しておけば、高糖度、高浸透圧、低水分活性、そして適切なアミノ酸・脂質等の栄養源を供給できる環境を作り出せる。このような環境のもとで酵母の生育に極めて有利な条件が実現され、酛が完成するのである。現代の通常の食品にあっては、人間が含有成分を積極的に調整して添加物等を多用して製造される場合が多いが、清酒の製造では、そのあたりを完全に微生物に委ねてしまって、単純な原料のみから複雑かつ優美な風味を完成させてしまう。

このような精密極まる清酒の醸造技術は、数々の技術革新を経て現在の形に至っている。清酒の伝統的な酒母として「生酛」「山廃酛」があるが、これらにおいては、乳酸菌の自然増殖が起こり、多量の乳酸を蓄積させることで酛を酸性化させる手法がとられる。その結果、雑菌汚染の心配のない状態に達してから、いよいよ酵母を増殖させる(酵母が生成するアルコールにより、乳酸菌はその後死滅する)。酵母は酸性環境に強い微生物であり、乳酸酸性となった酛中でも旺盛に増殖することができる。近代になって添加用の乳酸が手に入るようになると、乳酸菌の自然生育を待たずに最初から乳酸を添加してしまうことによって、生酛において乳酸菌が生育した後の環境を模すことができるようになった。そのため、酛の仕込み時に乳酸を添加することで直ちに酵母の増殖を開始することができ、「速醸酛」として全国で製造されるようになった。これにより、生酛系酒母ではひと月あまり要していた酛工程が半分の約2週間に短縮されたことは、大きな技術革新であろう。また、生酛、山廃酛では、乳酸菌の生育を待つまで中性域が比較的長く維持されるため、温度管理の失敗などの事情によって思いがけない雑菌汚染や野生酵母の優勢化などが起こりやすいこともあったが、速醸酛ではそのような失敗の機会も減らすことができる。このようなイノベーションが、現代の安定した清酒醸造プロセスを支えているのである。

2−2.すしの例

現代において「すし」と言えば、刺身を酢飯の上に乗せた「にぎり寿司」が真っ先に連想される。しかし、すしの原型は、食品自体をじっくりと発酵させ乳酸菌をはじめとする微生物の生育を促し保存食とする「発酵すし」である。発酵すしの形態をいまなお残す食品として、全国各地で製造される「なれずし」がある。発酵期間は数週間~数カ月、長いものでは1年以上時間がかけられる場合もあり、食品ごとにまちまちである。だがいずれのものでも、たいていは最初に魚介類をしっかりと塩漬けして腐敗しないように下準備しておき、その後米飯と混合して仕込むことで高糖質環境において乳酸菌をはじめとした微生物を生育させる基本原則が採られる。よく漬かったなれずしはしっかりとした酸味を有することが多く、多いものでは乳酸濃度が数パーセントにも達して、ヨーグルトに匹敵する乳酸酸性となる。なれずしの製造技術は実に巧みで、最初の魚介類の塩漬け時には高塩分濃度のため微生物の生育はほぼ完全に抑えられているが、その後適度な塩抜き(あるいは酢洗いなど)が行われて米飯と混合されることによって、Lactobacillus 属などの乳酸菌の生育に好適な数パーセント程度の塩分濃度まで下げられて本漬けとなる。ここに米飯による炭水化物リッチな環境もプラスされ、塩分や高浸透圧環境に通常弱いグラム陰性の腐敗細菌などは優勢となることなく、一気に乳酸菌の生育が後押しされる。仕込み時には、乳酸菌の生育媒体となる米部分が魚ときちんと触れ合うようにされていることが多い。微生物学的見地からも「なるほど」と思わせる技術が自然に織り込まれている。

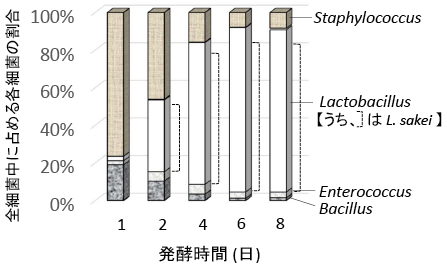

上記のなれずしと類似の系統の食品群として、気温の低い北海道や東北などの北国では米麹を同時に混ぜ込む「いずし系なれずし」が多くみられる。米麹には麹菌(A. oryzae)が繁殖しており、これを酵素源として米デンプンと魚体タンパクの分解を進行させることにより、低温にもかかわらず乳酸菌による発酵が進みやすくなることを利用している。「いずし系なれずし」では、寒冷地や冬季でもうまくなれずしを製造したいという先人の技術開発への努力が結実している。北海 道のサケ、ホッケなどのいずし、秋田のはたはたずし、石川・富山のかぶら寿し、大根寿しなどがよく知られている品目である。一般の長期発酵型のなれずしが気温の高い季節に発酵されるのに対し、いずし系なれずしは冬季に製造されることが多いにもかかわらず、発酵はひと月以内と比較的短期で終了するものが多い。生育する乳酸菌も、Lactobacillus sakei や Leuconostoc 属などの低温増殖性の菌種が多くなる。図1に、石川県のかぶら寿しの細菌叢を 16S リボソーム RNA 遺伝子に対する次世代シーケンス解析により求めた結果を示したが、 L. sakei がわずか約1週間の発酵で趨勢となることが見て取れる(Bioscience,Biotechnology, and Biochemistry 77, 2125–2130(2013))。

図1 石川県産のかぶら寿しの細菌叢

細菌 16S リボソーム RNA 遺伝子の V1-V2 領域に対し、GSFLX によるパイロシークエンス法を用いて解析を行ったもの。

一方で、なれずしやいずし系なれずしが発展してきた奈良時代~室町時代を経て、江戸期には現代の我々が一般に「すし」と呼ぶ、にぎり寿司の原型である「早ずし」が完成されてくる。もはや、すし自体の発酵プロセスはなくなり、魚は刺身が使われ、米は酢で〆られる。もちろん酢は発酵で作られるので、完全に発酵がなくなったわけではないのだが、じっくりと食品ごと乳酸発酵させる伝統発酵すしの形態は消えてしまっている。すしの歴史は、食文化のモダン化とともに幾多の技術的イノベーションが盛り込まれており実に興味深い一方で、いかに発酵にかかる時間を省略しファストフード化するかという簡略化の歴史でもあるといえる。しかし、発酵期間を短くしていくうちに食品自体の姿かたちがまるきり変わってしまったというのも、それほど大きな人間の技術発展への情熱が、「すし」という食品に込められてきたと考えることもできよう。

3.伝統発酵食品が育んだ微生物の将来的利用の可能性

昨今、このような伝統発酵食品に存在する乳酸菌などをはじめとし、腸内環境改善や免疫賦活効果などの健康有用効果をもつ微生物、すなわち「プロバイオティクス」の効能への期待が高まっている。例えば、抗生物質処理マウスの腸内細菌叢の回復期において、プロバイオティクス微生物が細菌叢の異常化を防止したという報告(Gut Microbes 7, 101–114(2016))、乳酸桿菌 Lactobacillus plantarum とフラクトオリゴ糖の同時摂取により、インド農村部における乳児の敗血症予防に有意な効果があったという報告(Nature548, 407–412(2017))が見られる。このような報告を見ると、プロバイオティクスの力を利用して集団健康や公衆衛生を制御し得る未来が、きっと近く到来すると期待される。2020 年初頭に報告された、納豆の日常的摂取者において心血管疾患による死亡率が低下したという研究(BMJ,2020, 368:m34)は、納豆を日常的に摂取する我が国にとって大変頼もしい報告であった。

しかし一方で、ヒトおよびマウス腸管粘膜微生物叢の抗生物質投与後の回復を、プロバイオティクスがむしろ遅らせてしまうというデータも報告されており(Cell 174, 1406–1423 (2018))、これもプロバイオティクスの研究者にとって大きな驚きであった。プロバイオティクスを今後利用していくにあたっては、各菌株の特性や使用される条件、摂取する人間側の状態によって左右されるメリット、デメリットの両面を精査していく必要があろう。伝統発酵食品についても、乳酸菌が大量増殖するなれずしや漬物などについて健康有用効果に関するデータが今後多数取られていくであろうが、その効果の有無についてはケースごとに慎重かつ正しく理解していくことが求められる。

4.伝統発酵食品~人間の貴重な文化遺産

このように、伝統発酵食品には多くの技術的発展の面白さや、そこに育まれた微生物のプロバイオティクスとしての利用への期待など、さまざまな価値が内包されている。しかし、一度原点に立ち戻ってみると、漬物、塩辛、醤油、味噌、なれずしなどの大部分の品目は、保存食として確立されてきたものである。そこには、塩分濃度や糖度を高めることにより水分活性を低下させて腐敗を抑制し、乳酸菌や酵母などの特定の微生物を優勢化させ、その結果低 pH 条件や成分変化をうまく導いて雑菌抑制を行うなど、「微生物とうまく付き合い便宜を得る」ための筋の通った知恵が絶妙に織り込まれている。非加熱・常温保管という、発酵食品が長い歴史の中で常にさらされてきた環境は、食品の品質保持上最も保存が難しい条件でもある。この難題が、自然生育する微生物の力をうまく借りて、先人たちの多くの気付きを通してクリアされてきた技術発展の歴史は、まさに貴重な文化遺産そのものといえよう。冬場の不漁時など栄養源を思うように得られず、食品の冷凍保存もできない時代にあって、保存食としての発酵食品の存在は先人たちにとって大変にありがたかったであろう。人間は、顕微鏡もなく微生物の存在確認さえおぼつかない時代から、見えない微生物たちとつぶさに対話するかのように上に述べたような製法の知恵を紡ぎ出してきたのである。

筆者が籍をおく大学がある石川県およびその周辺の北陸地方では、極めてバラエティ豊かな伝統発酵食品がしっかりと伝え残されており、ローカルフードとして地域に親しまれている (図2)。加賀の「かぶら寿し」は冬に仕込まれて正月のハレの品目として食され、能登の「あじなれずし」(あじのすす、ひねずし)は、真夏の暑い最中に発酵されて、その後の能登の町々の夏から秋にかけての祭りでご馳走として食される。人々の喜びとともにあるこれらの食品からは、やはり上に述べた微生物しか醸し出せない唯一無二の芳香が確かに発せられている。一般の加工食品では到達できないこの境地は、微生物とともに長い歴史を歩んで きた人類の数多の技術イノベーションの結実なのである。

図2 石川県に存在するさまざまな伝統発酵食品

- 左上:能登の「あじのすす」(あじなれずし)

- 右上:加賀の「大根寿し」

- 左中:加賀の「かぶら寿し」

- 右中:白山市美川地区、金沢市金石地区の「ふぐの子糠漬け」

- 左下:奥能登の魚醤油「いしる」

- 右下:魚糠漬け「こんか漬け」

石川県立大学 生物資源環境学部 食品科学科

小栁 喬

2021年1月28日 公開